В МИРЕ

Как начать обменивать Bitcoin онлайн: шаги и рекомендации

Bitcoin - это цифровая валюта, которая стала одной из самых популярных в мире. Обмен Bitcoin позволяет людям покупать и продавать эту валюту на онлайн-платформах....

АвтоВАЗ планирует произвести 30-35 тысяч автомобилей в 2024 году — Российская...

Специальный проектПетербургский международный экономический форумО форумеНовостиВидеоинтервьюПетербурский международный экономический форумО форумеНовостиВидеоинтервью 15 Июня, ...

В УКРАИНЕ

Авиаперелеты над Украиной могут приостановить – депутат Рады назвал причину

Парламентарий рассказал, почему над небом Украины могут перестать летать пассажирские лайнеры и как это связано...

Зеленский в обращении рассказал, что Украина сделает с «днем нападения» 16 февраля

Президент Украины придумал, как сделать из 16 февраля не день нападения, а праздник. Он рассказал...

Байден дал Зеленскому обещание на случай войны между Россией и Украиной: что сказал президент США

Байден не стал 13 февраля извиняться за провокации, продолжив убеждать Зеленского в "военной агрессии" России....

ЭКОНОМИКА

Кредитование: когда может понадобиться и особенности получения кредита под залог недвижимости

Кредитование - это процесс получения денежных средств в кредит с последующим возвратом в срок ....

Что такое Форекс и с чего начать трейдеру

Форекс (Forex) - это международный рынок обмена валют. На нем участники совершают сделки по купле-продаже...

Форекс новичку

Каждому из вас, наверное, неоднократно приходилось видеть рекламу рынка Форекс в сети Интернет, в глянцевых...

ОБЩЕСТВО

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

В ТОПЕ ЗА НЕДЕЛЮ

АВТОМОБИЛИ

Автозапчасти к Renault: советы по выбору

Продукция всемирного автоконцерна широко распространена в нашей стране. Многие автовладельцы с удовольствием эксплуатируют автомобиль Renault и чувствуют себя комфортно и безопасно. Однако в процессе...

Белорусские ученые представили первый спортивный электромобиль — Российская газета

Наши проектыСвежий номерРГ-НеделяРодинаТематические приложенияСоюзСвежий номерПодписка на изданиеБеларусь / РоссияВ мире10.09.202217:33Текст: Юрий СизовБелорусские ученые представили первый спортивный электромобильБелтаДаже самый извилистый маршрут к цели все равно...

Экс-министр транспорта Максим Соколов возглавит АвтоВАЗ

Концерн "АвтоВАЗ" с 23 мая возглавит Максим Соколов, до последнего времени занимавший пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Ранее топ-менеджер никогда не руководил промышленным предприятием, однако системным...

СПОРТ

Игромания: особенности заболевания

С развитием научно-технического прогресса в жизнь человека прочно внедрилась следующая техника – компьютеры, ноутбуки, смартфоны и планшеты. Каждый человек пользуется Интернетом по разным причинам,...

Как справиться с установками и убеждениями, которые мешают карьере

Почему одни успешнее других? Почему кто-то "вкалывает" с утра до ночи и еле сводит концы с концами, а другой работает с удовольствием, находит время...

НОВОЕ НА САЙТЕ

Как начать обменивать Bitcoin онлайн: шаги и рекомендации

Bitcoin - это цифровая валюта, которая стала одной из самых популярных в мире. Обмен Bitcoin позволяет людям покупать и продавать эту валюту на онлайн-платформах. Если вы хотите начать обменивать Bitcoin, то вам понадобится некоторая подготовка, чтобы убедиться, что ваш...

АвтоВАЗ планирует произвести 30-35 тысяч автомобилей в 2024 году — Российская газета

Специальный проектПетербургский международный экономический форумО форумеНовостиВидеоинтервьюПетербурский международный экономический форумО форумеНовостиВидеоинтервью 15 Июня, 15:11 АвтоТекст:Матвей ЛинникАвтоВАЗ планирует произвести 30-35 тысяч автомобилей в 2024 годуАвтоВАЗ...

Кредитование: когда может понадобиться и особенности получения кредита под залог недвижимости

Кредитование - это процесс получения денежных средств в кредит с последующим возвратом в срок . Кредиты могут быть необходимы для реализации каких-то планов, приобретения товаров или услуг, улучшения финансового положения и т.д. Но какие особенности имеет кредитование и что...

Что такое Форекс и с чего начать трейдеру

Форекс (Forex) - это международный рынок обмена валют. На нем участники совершают сделки по купле-продаже разных валют по определенному курсу. Форекс работает круглосуточно, пять дней в неделю, и имеет огромный объем торгов - более 6 триллионов долларов в день.

Преимущества...

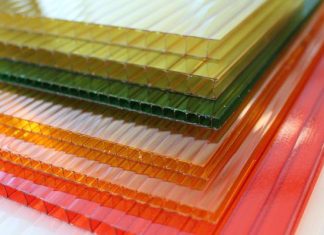

Поликарбонат: виды, особенности и применение

Поликарбонат - это материал, который широко используется в строительстве и промышленности https://polikarbonat.net.ua/ru/monolitnyj-polikarbonat/. Он относится к группе термопластичных полимеров, которые обладают высокой устойчивостью к ударам, высокой термостойкостью и прозрачностью.

Виды поликарбоната

Существует несколько видов поликарбоната, которые отличаются по своим свойствам и применению....

Подготовка к ремонту: где приобрести необходимые материалы

Ни для кого не секрет, что ремонт – это ответственный и трудоемкий процесс. Чтобы хоть как-то минимизировать для себя трудности с ремонтом, рекомендуется заранее позаботиться о списке необходимых товаров. Приобретать необходимые материалы следует в специализированных строительных магазинах, чтобы гарантированно...

Инструменты для строительства и ремонта

Инструменты для строительных и ремонтных работ представлены в продаже в большом многообразии, поскольку на каждом этапе ремонта могут потребоваться разное оборудование. Опытные мастера точно знают, что необходимо на постоянной основе, а без чего можно обойтись, поэтому приобретают нужное в...

Определение металлоискателя и в чем его особенности

Металлоискатель - это прибор, используемый для поиска металлических предметов, расположенных в земле, на поверхности или под водой. Он широко используется в различных областях, включая археологию, геологию, строительство, промышленность и даже поиски кладов.

Металлоискатели широко используются не только в исследовательских целях,...

Особенности и преимущества тактических кроссовок

Тактические кроссовки - это вид обуви, разработанный специально для военных и сотрудников правоохранительных органов. Они также становятся все более популярными среди гражданских лиц благодаря своей универсальности, удобству и долговечности. Приобрести можно тактические кроссовки здесь.

Прочный и долговечный материал

Тактические кроссовки изготавливаются...

Для чего нужен креатин организму

Креатин (или карбоновая азотсодержащая кислота) – это особая аминокислота, позволяющая добиться значительного увеличения мышечной массы посредством удержания воды в волокнах мышц. Основной задачей данной пищевой добавки является обеспечение мышц энергией, необходимой для проведения интенсивных силовых тренировок.

Когда в мышцах падает...